2021年成果简报

成果1:我国北方早期牧业发展研究

长期以来,牧业一直是北方草原地区和青藏高原区人们的主要生计方式。但是与放牧活动相关的考古资料和文献档案记录相对比较缺乏,动物考古、古生态记录和动物基因溯源研究结果有较大的分歧,牧业活动何时开始、何时增强及其驱动机制一直不甚明晰。中国北方农牧交错带,气候变化敏感,生态环境脆弱,放牧活动历史悠久。因此,研究中国北方地区牧业发展历史及其驱动机制对理解和认识过去植被环境变化、人与环境相互作用关系及过去人类活动引起的地球物理变化过程具有重要意义。

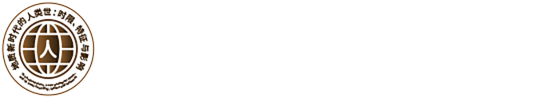

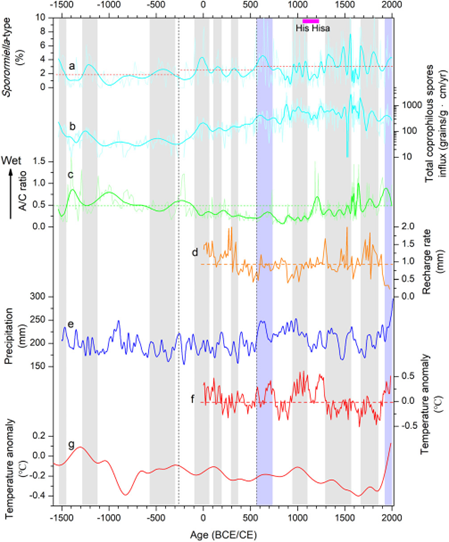

本研究提取了山西公海湖泊样品中的Sporomiella-type粪生菌孢记录,对比青藏高原东北部更尕海钻孔、青海湖盆地剖面中粪生菌孢的变化,以及北方地区考古遗址中动物骨骼(不包括猪的骨骼)的C-14测年累积概率(图1),认为中国北方地区放牧活动在~5.7–5.5 ka开始出现,在~4.2–4.0 ka后进一步增强。结合区域古气候记录,认为中国北方牧业活动的发展可能与气候变化有关:在~5.7–5.5 ka,内陆部分区域气候干旱,而中国北方地区暖湿的季风气候条件的出现,使得内陆部分早期牧民及其牲畜向东向南迁至北方地区;而冷干的“4.2 ka事件”则导致人口迁移、促进了北方草原地带牧民及牧业方式的扩张;在3.6 ka后中国北方地区牧业迅速发展和扩散,得益于家马作为放牧工具的使用。由于食草动物的消化道会产生释放大量甲烷,对比全球甲烷含量变化发现,晚全新世增强的放牧活动可能对大气中甲烷浓度的增加有贡献。本研究提供了连续的、高分辨率的和独立的放牧活动强度变化的记录,牧业发展比传统考古观点早了约1500年,有待于进一步研究证实。该项研究将进一步促进早期人类活动对地球系统影响的研究,也有助于推进古气候学与考古学领域的学科交叉和发展。

该成果发表在国际知名地学期刊《Geophysical Research Letters》上。全文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL092288。

图1 公海GH09B岩芯全新世Sporormiella-type粪生菌孢记录与古气候记录和考古记录的比较。(A)GH09B岩芯Sporormiella-type粪生菌孢的百分含量(本研究);(B)GGHA岩芯Sporormiella-type粪生菌孢的百分含量(本研究);(C)青海湖盆地江西沟2剖面总的粪生菌孢浓度(Wei et al., 2020);(D)中国北方考古遗址中动物骨骼AMS14C累积概率密度,不包括鉴定为猪的骨骼年代(本研究);(E)岱海湖泊黑碳含量(Han et al., 2012);(F)大气中甲烷含量(Loulergue et al., 2008);(G)北半球(30º- 90º N)温度变化(Marcott et al., 2013);(h)中国北方石笋氧同位素集成(Yang et al., 2019)。图的顶部显示了不同研究得到的中国北方家养黄牛、绵羊/山羊、马和牦牛的起始时间(Dodson et al., 2014; Qiu et al., 2015; 任乐乐和董广辉, 2016; 袁靖, 2015)

成果2:中国北方历史时期农牧业活动变化及其影响因素

中国北方农牧交错带生态环境脆弱,气候变化敏感,在历史时期人类活动强烈。其特殊的地理位置,人口迁移和生存策略转变明显。已有研究表明农牧业活动变化一方面直接地改变了陆地生态系统;另一方面,通过影响土壤的理化性质和生态功能,从而间接地造成了土壤侵蚀或土壤退化。然而,在该区域的农牧业活动只有零星的一些历史文献资料的记载,缺乏连续的、可靠的可耕地农业和牧业活动的记录,阻碍了我们理解中国北方农牧交错带农牧业的发展过程及其与气候变化和朝代更替、战争、瘟疫和人口等社会变迁的关系。因此,研究中国北方农牧交错带历史时期农牧业活动的变化及其影响因素对区域可持续发展提供了一个研究基础,也有助于理解和认识该地区土地利用和土地覆盖变化对土壤退化和侵蚀的影响。

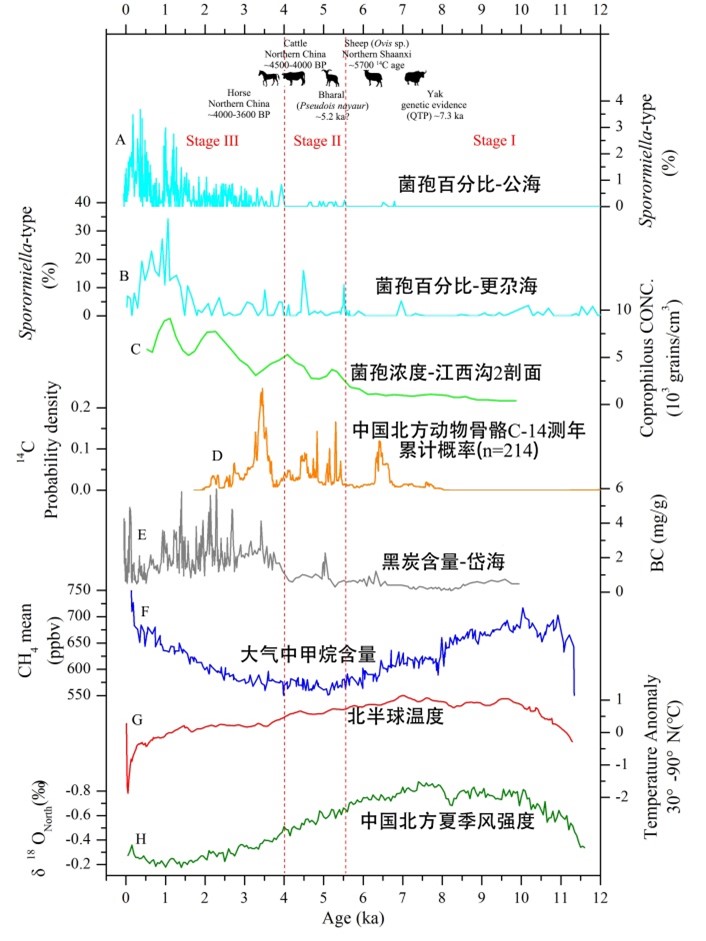

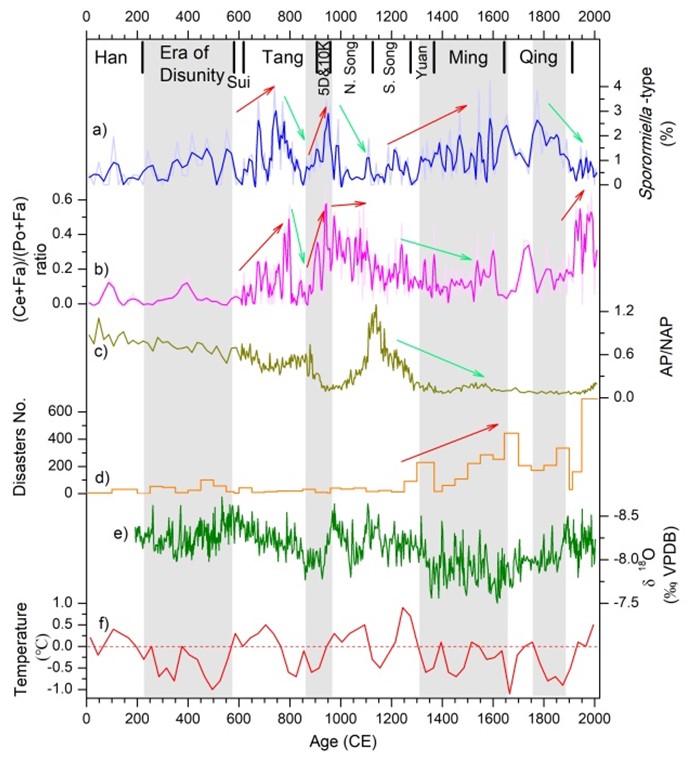

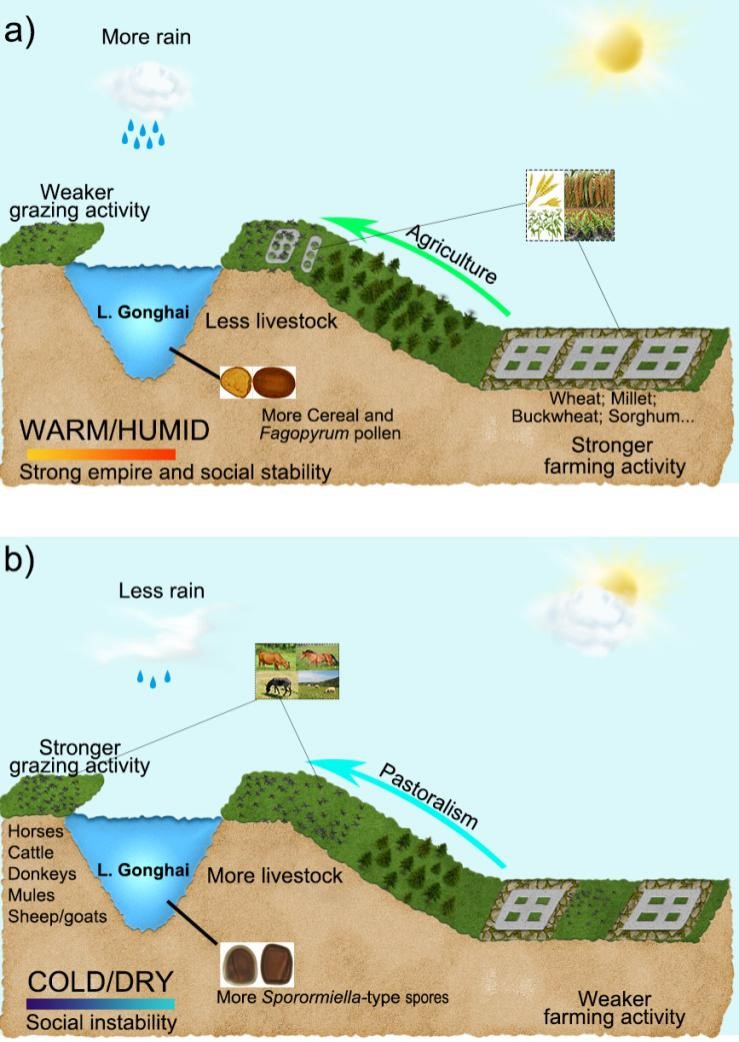

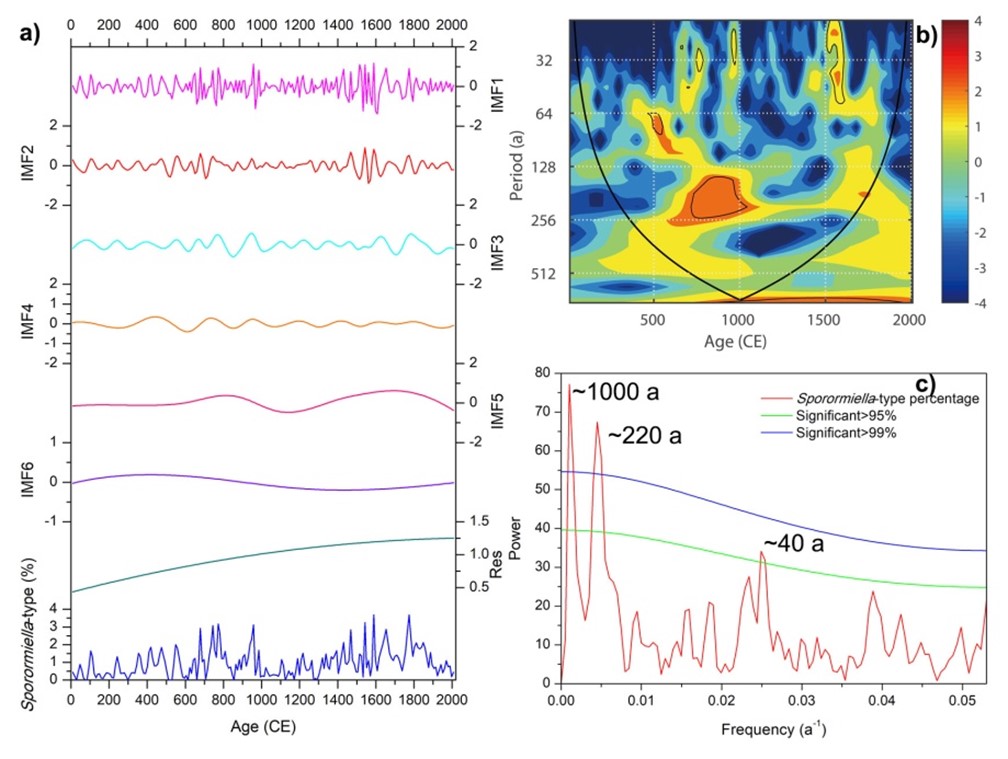

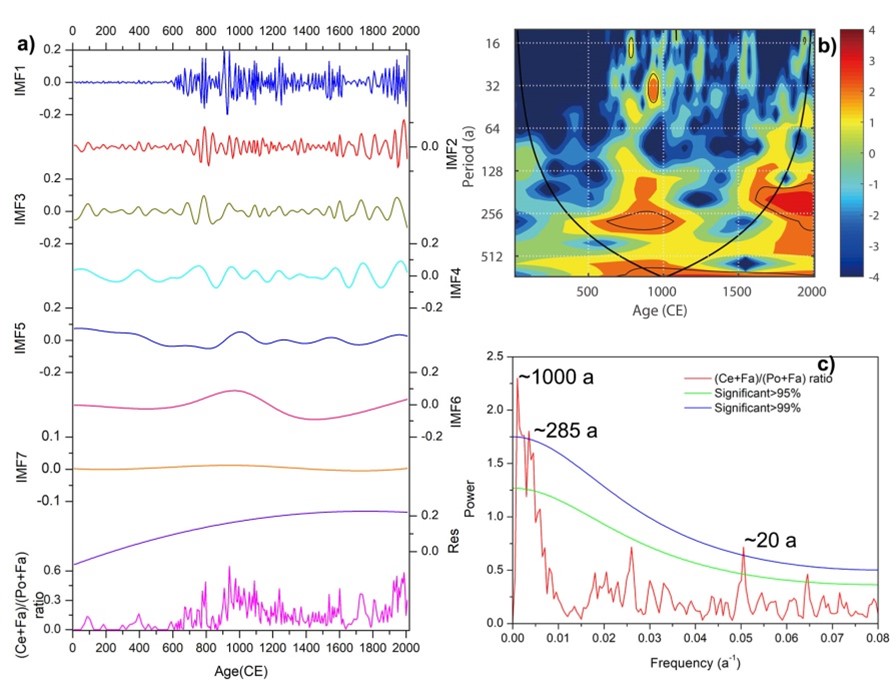

本研究通过提取山西省北部公海湖泊GH09B钻孔岩芯中的Sporormiella-type粪生菌孢和农作物花粉,重建了该地区历史时期以来连续的、高分辨率的牧业和农业的发展和变化过程。同时结合历史文献资料记载的人口、战争和瘟疫等社会变迁的证据以及区域的气候变化记录,探讨了农牧业活动变化的自然和社会原因(图2和图3):在温暖湿润的气候背景下,农业向北、向高海拔地区扩张,与强大的帝国控制和社会稳定的时期相吻合(图4a),如隋、唐朝前中期(公元581–820年)和北宋时期(公元960–1127年)。相比之下,在寒冷干燥的气候阶段,牧业活动强烈(图4b),如社会动荡时期(公元220–580年)和明清时期(公元1368–1912年),这可能是寒冷的气候条件和社会危机限制了农业的发展,并转变放牧活动为一种主要的生业模式。本文进一步对农牧业活动强度变化进行了周期分析(图5和图6),并探讨了两者周期差异的原因。初步结果表明农业活动比放牧活动具有更长的周期性,这可能是因为前者对气候变化的适应能力更强,而且农民对土地的依附性更强。

该成果以封面论文的形式发表在农林科学领域顶级期刊《Land Degradation & Development》上,全文链接:https://doi.org/10.1002/ldr.4007。

图2 公海GH09B岩芯Sporormiella-type菌孢和农作物花粉记录与灾害和气候记录的比较。(a)GH09B岩芯Sporormiella-type菌孢占草本花粉总数的百分含量(粗线为5点平滑)(本研究);(b)GH09B岩芯花粉(Ce+Fa)/(Po+Fa)比值(粗线为5点平滑)(本研究);(c)GH09B岩芯乔木与非乔木花粉比值(Xu et al., 2017);(d)历史时期山西省灾害发生的次数(干旱、洪水、冰雹、霜冻、降雪和寒冷事件、风暴、地震、农作物病虫害)(王建华, 2014);(e)万象洞石笋氧同位素记录(Zhang et al., 2008);(f)中国东部冬半年温度距平,分辨率为30年(Ge et al., 2003)。灰色阴影表示牧业活动强烈的阶段

图3 历史时期公海GH09B岩芯Sporormiella-type菌孢和农作物花粉记录与战争、社会发展和人口数量记录的比较。(a)GH09B岩芯Sporormiella-type菌孢占草本花粉总数的百分含量(粗线为5点平滑)(本研究),反映了牧业活动强度变化;(b)GH09B岩芯花粉(Ce+Fa)/(Po+Fa)比值作为农业活动强度的指标(粗线为5点平滑)(本研究);(c)历史时期山西省灾害发生次数(王建华, 2014);(d)历史时期山西省战争发生次数(中国军事史编委会, 1985);(e)公海所处经度上,中原王朝疆域北界纬度的变化(谭其骧, 1982),虚线代表公海湖泊所处的纬度;(f)山西省过去2000年人口变化(赵文林和谢淑君, 1988)(Y轴为对数坐标)。灰色阴影表示牧业活动强烈的时期;‘+’表示修建长城的时间(http://www.thegreatwall.cn/)

图4 历史时期山西省北部公海及周边地区农牧业活动对气候变化和社会变迁的响应示意图

图5 牧业活动周期分析结果

图6 农业活动周期分析结果

成果3:历史时期干旱山-盆系统牧业活动对气候变化的适应方式

历史时期气候变化如何影响文明发展进程、人类如何适应与应对气候环境变化,一直是人地关系研究的热点之一。青藏高原北缘地形复杂,高山盆地相间,其特殊的山-盆系统对气候变化较为敏感。但是,由于缺乏连续、客观的牧业活动历史记录,青藏高原北缘牧业活动是如何响应气候变化是不清楚的,难以全面理解该区域人类对气候环境变化的适应与应对过程。

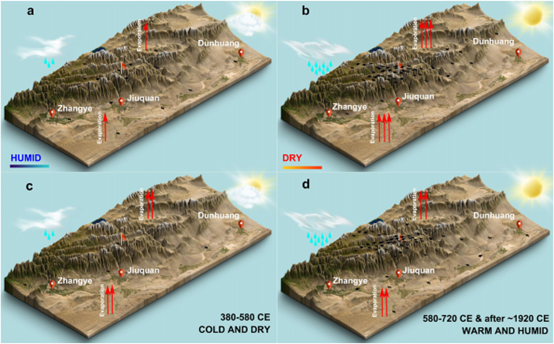

本研究通过对比祁连山天鹅湖孢粉记录的气候变化与同地层菌孢记录的牧业强度变化发现,干旱区山地牧业活动强度总体上与区域湿度变化相反(图7):在干旱的气候条件下,限制了河西走廊低地绿洲农业,迫使发展牧业并向高海拔地区发展(图8b);在相对湿润的气候条件下,山区牧业活动反而减弱(图8a)。值得注意的是,气候极端寒冷和干旱的时期,例如在公元380–580年期间,冷干的气候条件可能会加剧沙漠化,导致人们离开河西走廊地区,使得牧业和农业种植等人类活动减弱(图8c)。公元580–720年和公元1920年以来,河西走廊低地气候温暖湿润、人口数量增加、农牧并举,山区牧业活动增强(图8d)。

本研究重建了祁连山西段晚全新世高分辨率的湿度变化记录,为探究丝绸之路沿线人类活动变化的自然驱动因素提供了气候变化背景。本研究也为古人类如何适应气候环境变化和社会变迁研究提供了历史参考,对更好地理解人类活动与区域环境变化的相互作用具有重要意义。

该项研究成果发表在国际学术期刊《Progress in Physical Geography: Earth and Environment》上。全文链接:https://doi.org/10.1177/03091333211060000。

图7 天鹅湖粪生菌孢记录与区域古气候记录的比较。(a-b)天鹅湖TE岩芯Sporormiella-type菌孢百分含量和孢粉A/C比值(粗线为10点FFT滤波平滑)(本研究);(c)巴丹吉林沙漠非饱和带剖面BYBS的补给历史(Ma et al., 2009);(d)基于青藏高原东北部树轮重建的年降水量变化(50年平滑)(Yang et al., 2014);(e)多个古气候代用指标记录重建的中国温度变化(Ge et al., 2013);(f)基于北半球多个古气候代用指标记录重建的温度变化(200年巴特沃斯低通滤波值)(Pei et al., 2017)。阴影区域表示牧业活动较强的阶段。阴影条带表示牧业活动较强的阶段

图8 干旱山-盆系统中过去3500年来人类对社会和气候变化适应示意图。旗子的位置代表天鹅湖所处的位置。(a)在气候相对湿润的阶段,山区牧业活动弱;(b)干旱的气候条件下,山区牧业活动强烈;(c)河西走廊低地和山区在380–580年期间没有家畜和人类活动,这与持续寒冷干旱的气候条件相吻合;(d)在公元580–720年期间和~1920年以来,山区牧业活动强烈,与河西走廊低地温暖湿润的气候条件和多样化的生计方式相对应

成果4:盘星藻记录的中晚全新世温度变化及其对中国西北地区早期人类活动的影响

温度对地理环境具有重要影响,而全新世温度变化研究结果扑朔迷离,迫切需要深入研究。盘星藻(Pediastrum)在淡水湖泊中分布广,易于分辨,对生境要求单一性、较大的种间差异性和较短的生命周期使得它们能迅速的响应水体环境变化,因而是潜在的古气候和环境变化代用指标,但相关研究相对较少。

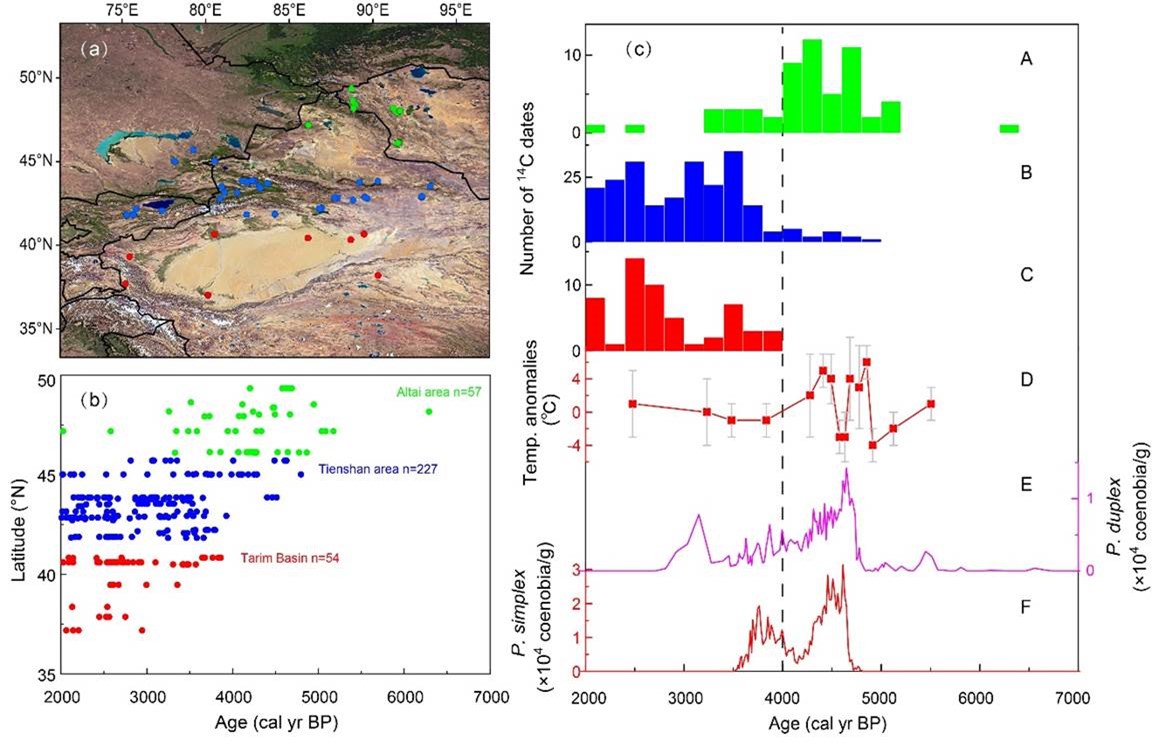

结合中国和蒙古西部43个水体(湖泊和水库)盘星藻现生种、变种的大尺度空间范围调查结果(Xiang et al., 2021),发现年均温是影响现代盘星藻物种组成和空间分布的最重要环境变量,从而发展了盘星藻种类变化指示古温度的潜力。本次研究又调研了大量文献,查明盘星藻种类的分布情况,明确了P. simplex是一种嗜热种,P. duplex是次嗜热种,P. boryanum属于广温种。

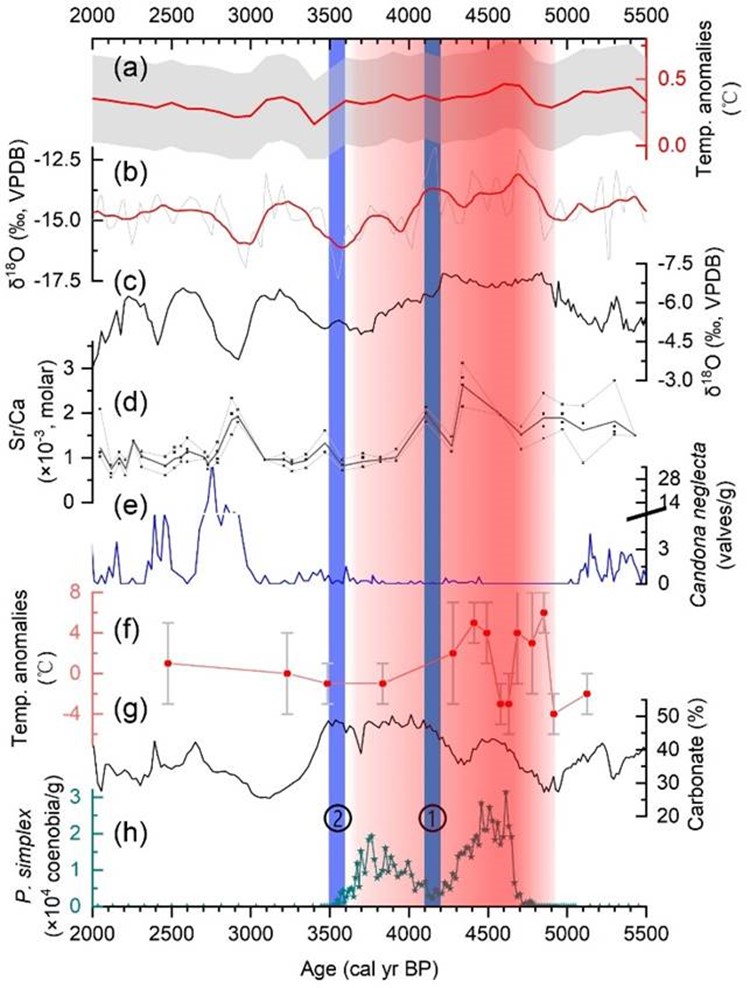

博斯腾湖是中国最大的内陆淡水湖,对区域气候和环境变化异常敏感,其沉积物中保存有大量气候和环境信息。利用2004年和2019年博斯腾湖沉积岩芯BST04H/BST19B盘星藻组合变化,结合同一钻孔自生碳酸盐团簇同位素Δ47重建的绝对温度变化,课题组首次根据盘星藻嗜热种P. simplex等重建了区域中晚全新世温度波动,发现在~4.7–4.3 ka气候异常温暖,P. simplex在4.2–4.1 ka和3.6–3.5 ka期间的减少或消失则表明气候变冷,该重建结果得到同一钻孔自生碳酸盐团簇同位素△47重建的绝对温度变化以及青藏高原、黄土高原其他古气候记录的支持(图9)。结合考古资料发现,温暖气候促进了史前人类在相对寒冷的阿尔泰山及周边地区活动;极端冷事件可能触发了阿尔泰山地区史前人类向南迁徙,才使得南北疆盆地绿洲出现早期文明(图10)。同时推测,我国北方季风边缘区黄土高原和青藏高原的一系列文化更替可能与中晚全新世的温度变化有关,如温暖气候为我国新时期文化鼎盛、宗日文化在青藏高原出现和兴盛提供了气候条件,而冷气候事件则迫使人群迁徙、技术更新、生业模式转换,开启了我国青铜时代,促进东西方文化交流。

该研究成果发表在国际著名第四纪地质期刊《Quaternary Science Reviews》上,全文链接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.107054。

图9 博斯腾湖盘星藻嗜热种P. simplex与其他气候记录对比。(a)北美和欧洲的年均温集成(Marsicek et al., 2018);(b)青藏高原普若岗日冰芯δ18O记录(Duan et al., 2012);(c)博斯腾湖BST04H孔碳酸盐δ18O记录(Zhang et al., 2010);(d)博斯腾湖XBwu46孔介形虫Sr/Ca(Mischke and Wünnemann, 2006);(e)BST04H孔介形虫Candona neglecta浓度;(f)博斯腾湖BST19B孔团簇同位素Δ47的温度距平;(g)博斯腾湖BST19B孔碳酸盐含量;(h)博斯腾湖BST19B孔P. simplex浓度。①-②分别表示4.2–4.1和3.6–3.5 kyr冷事件,红色阴影表示温暖的气候时期

图10 中晚全新世温度变化对中国西北地区史前遗址点及其14C年代点时空分布的影响。(a)新疆及周边地区发表的具有14C年代的考古遗址(0 CE前)分布;(b)14C年代(0 CE以前)在纬度上的时间分布(绿色、蓝色和红色点分别位于阿尔泰、天山和塔里木盆地);(c)具有14C年代的考古遗址柱状图(A.阿尔泰、B.天山、C.塔里木盆地),(D)博斯腾湖BST19B孔团簇同位素Δ47的温度距平,(E)和(F)分别博斯腾湖BST04H孔P. duplex和P. simplex浓度

附件下载: