2020年成果简报

成果1:农民与游牧民族的融合:西北地区汉代考古学人类生存战略的证据

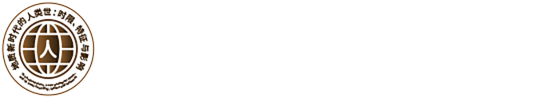

通常认为农牧业人群具有完全不同的生业模式,而农牧业人群融合的过程和机制尚不清晰。中国西北地区汉代农牧业人群的融合为探讨古代丝绸之路的形成和发展提供了重要的视角。本文基于甘肃中部黄湾汉墓的植物遗存、人和动物骨骼的碳氮稳定同位素结果,发现黄湾汉墓人群在汉代主要开展粟作农业(图1)。并且,甘肃中部地区人群的食谱由青铜时期的C3/C4混合信号转变为汉代的C4信号,即人群摄食结构由大小麦、粟黍转变为以粟黍为主。说明在汉王朝对河西走廊政治、军事控制加大的背景下,中国西北地区的农牧业人群发生了融合,迁移到当地的汉人可能仍保持着粟作农业的生活方式,而当地的游牧人群则开始适应汉人的生活方式。这项研究为探讨中国西北地区历史时期汉人和游牧人群的融合提供了新的证据。该成果发表在期刊《Acta Geologica Sinica–English Edition》上,全文链接:http://doi.org/10.1111/1755-6724.14536

图1 黄湾汉墓与同时期中国北方和邻近地区遗址的骨骼碳同位素结果对比

成果2:揭示人为黑碳气溶胶及温室气体对亚洲季风影响的不同机制

人类活动所引起的大气中温室气体及气溶胶含量的增加是造成人类世气候和环境显著变化的重要强迫因子。黑碳气溶胶作为大气溶胶的重要组成成分,主要产生于化石燃料和生物质燃料燃烧过程。它可直接通过吸收可见光到红外波段范围内的太阳辐射加热大气,是除温室气体以外对引起全球变暖最大的贡献者。近年来由于人口增长和经济发展使得亚洲成为世界上黑碳排放的主要源区。观测和模拟结果都表明黑碳气溶胶对亚洲区域辐射收支、大气环流和水循环有重要影响,但由于黑碳气溶胶复杂的时空特性以及气溶胶-辐射-云之间的非线性相互作用,它对亚洲夏季风的影响还存在很大的不确定性,而且人们对其作用机理还缺乏深入的认识和理解。

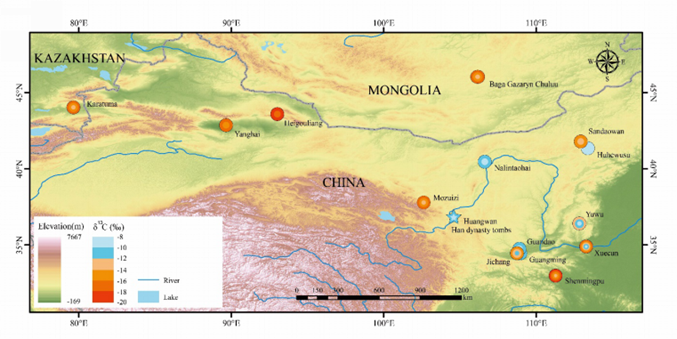

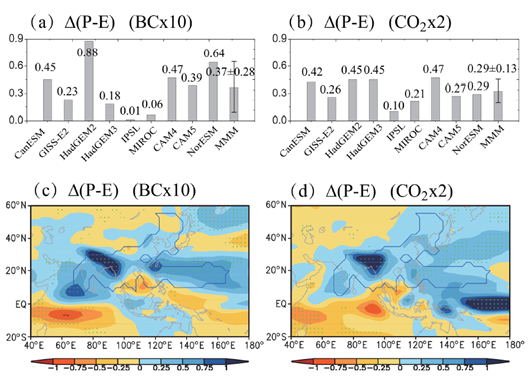

利用降水变化的驱动和响应模式比对计划(Precipitation Driver Response Model Intercomparison Project,PDRMIP)框架下的9个全球海-气耦合模式试验结果,研究了10倍黑碳气溶胶和2倍CO2对亚洲夏季风和降水的影响,对比分析了黑碳与CO2含量增加引起的区域气候环境效应的异同。PDRMIP多模式集成结果显示:(1) 黑碳气溶胶和CO2都可以显著的增加亚洲季风区夏季有效降水量,分别增加13.6%以及12.1%。但是,黑碳气溶胶引起的有效降水量增加在不同模式间存在着更大的差异 (图2)。(2) 利用水汽收支分析显示,黑碳气溶胶引起的亚洲季风区有效降水量增加主要是加强的季风环流引起的动力项增加,而二氧化碳引起的有效降水量增加则是增加的水汽相关的热力项增加(图3a)。(3) 从大气环流角度,黑碳气溶胶引起的大气低层季风环流以及向上垂直风速都有着更加明显的增加,同时伴随着大气高层西风急流轴显著性北移。而二氧化碳引起季风环流以及西风急流轴的变化则不显著。

黑碳气溶胶及CO2引起亚洲夏季风变化的机制差异主要来源于不同强迫引起的温度反馈 (图3b)。黑碳气溶胶的增加直接加热中纬度对流层上层大气,增加高层南北海陆热力梯度,加强季风系统动力环流。而二氧化碳主要加热赤道对流层上层大气,使得高层海陆梯度明显减小,抑制季风系统动力的发展。这种不同强迫下控制机制的差异,将会有助于我们理解未来全球变暖以及人为污染双重影响下亚洲季风的变化(Xie et al., 2020, ACP)。

图2. 人为黑碳气溶胶和CO2引起亚洲夏季风有效降水量P-E的变化(单位:mm day-1)。(a, b) 亚洲季风区域即蓝色实线区域内空间平均值以及多模式的平均值MMM;(c, d) 多模式平均有效降水变化的空间分布。

q budget (b) △MLOTG

图3. (a) 人为黑碳气溶胶和CO2引起的水汽收支变化 q budget (mm day-1),包括夏季有效降水量变化△P-E,热力项△TH,动力项△DY,以及其余项△Res。(b) 亚洲与海洋海陆南北梯度的变化 △MLOTG (摄氏度)。

成果3:自然强迫和人类活动对早全新世与未来一万年后东亚区域气候变化影响的对比

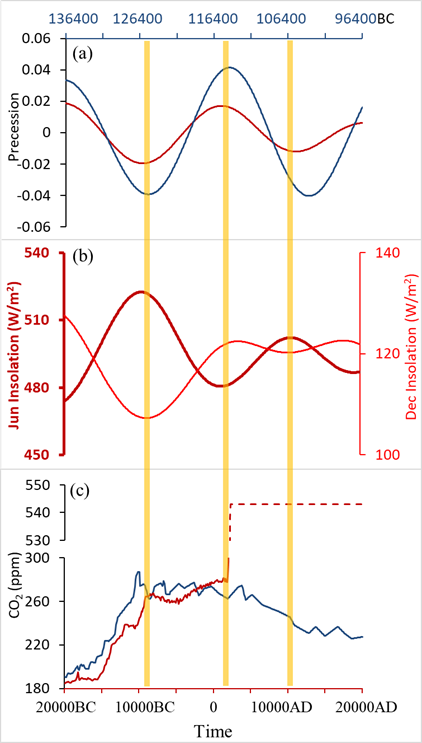

以准两万年周期为特征的地球岁差参数变化所引起的太阳辐射变动是造成万年尺度亚洲季风气候变化的主要驱动力。现代地球近日点时间出现在冬季12月份,但在约1万年(10 ka)前的早全新世和未来10 ka后的未来,近日点时间均出现在夏季6月份,因而对北半球气候施以最强的岁差强迫。未来10 ka气候除了受轨道改变引起太阳辐射变化强迫外,主要受人类活动排放温室气体影响(图4)。利用一个全球气候模式分别进行早全新世(Early Holocene,简称EH)、工业革命前(Pre-industrial,简称PI)、现代(Present day,简称PD)以及未来自然强迫(Future with the natural forcing only, 简称FN)和未来人类活动(Future with the anthropogenic impact, 简称FA)5个敏感性试验,对比检查10 ka后与早全新世东亚区域气候变化异同,特别是自然强迫和人类活动的驱动作用。

模拟结果表明:在仅有自然强迫时,与工业革命前相比,岁差引起的太阳辐射变化可造成早全新世及未来10 ka后东亚区域夏季变暖,冬季变冷,东亚夏季风和冬季风均显著增强。早全新世东亚区域夏季降水也明显增加,但因自然强迫下未来10 ka后温室气体浓度偏低,导致夏季降水出现减少现象。未来人类活动带来的温室气体浓度增加将引起地表温度显著增温,使东亚夏季风增强而冬季风减弱。在同时考虑自然强迫和人类活动影响后,东亚夏季降水进一步增加,未来10 ka后东亚夏季降水将较工业革命前增加9.87%,而早全新世只增加了2.66%。同时,在自然和人类共同作用下10 ka后东亚冬季风将减弱,而在仅有自然强迫的早全新世东亚冬季风却是增强的。这一研究说明,虽然未来10 ka后是岁差强迫最强盛时期,但人类活动可能会扰乱岁差尺度上东亚区域气候的自然演变规律,在未来气候预估中必须综合考虑自然强迫和人为因子共同影响。(李新周和刘晓东,2020,第四纪研究)

图4 自然强迫和人类活动因子。岁差(蓝线:末次间冰期;红线:公元前20ka至未来20ka);(b)6月(深红线)和12月(浅红线)45°N太阳辐射值;(c)CO2浓度值,蓝线表示末次间冰期(见顶部时间轴)CO2浓度值,红实线表示公元前2万年至今CO2浓度值,红虚线表未来2万年CO2浓度值,其中历史时段来自Epica冰芯记录,未来预估值采用IPCC-AR5的RCP4.5值

成果4:人类活动影响下东海和南海21世纪海平面高度变化的预估

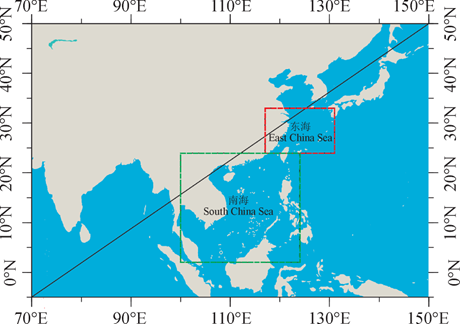

本次研究利用筛选的国际耦合模式比较计划第五阶段(CMIP5)的10个模拟性能较好的气候模式输出结果,集合预估了未来温室气体三种排放情景下21世纪东海和南海海域海平面高度的趋势变化并分析了不同影响因子的贡献(图5)。

通过计算海水热比容、盐比容和动力因子对海平面高度的影响,并在考虑冰川冰盖消融等因子的订正后,结果表明21 世纪东海和南海海平面高度都呈现连续上升趋势,东海和南海地区上升幅度略小于全球平均,南海上升幅度略大于东海。在温室气体低(RCP2.6)、中(RCP4.5)和高(RCP8.5)排放情景下21 世纪后期(2081 — 2100 年)较前期(2006 — 2025年)东海/ 南海平均海平面分别上升0.26 [0.01 — 0.55] m / 0.29 [0.05 — 0.55] m、0.38 [0.10 — 0.66] m / 0.40[0.14 — 0.67] m 和0.52[0.15 — 0.89] m / 0.52[0.23 — 0.83] m ( 方括弧内为相应的不确定性范围)。随着温室气体排放的升高,海平面上升幅度也增大,东海海平面上升区由东南向西北扩展,南海海平面上升区由东北向西南扩展。

统计分析还表明,在不同排放情景下不同影响因子对海平面变化的贡献也不一样,随着排放强度的变化从低到高,海洋比容加动力因子的相对贡献从28% — 34% 升高至46% — 47%,而冰川冰盖消融等其他因子的相对贡献从 66% — 72% 降低至53% — 54% (刘睿,等,2020)。

图5 研究区域。图中灰色和蓝色阴影区分别指陆地和海洋,红色和绿色虚线方框分别指示东海和南海区域。

附件下载: