1, 萌芽时期

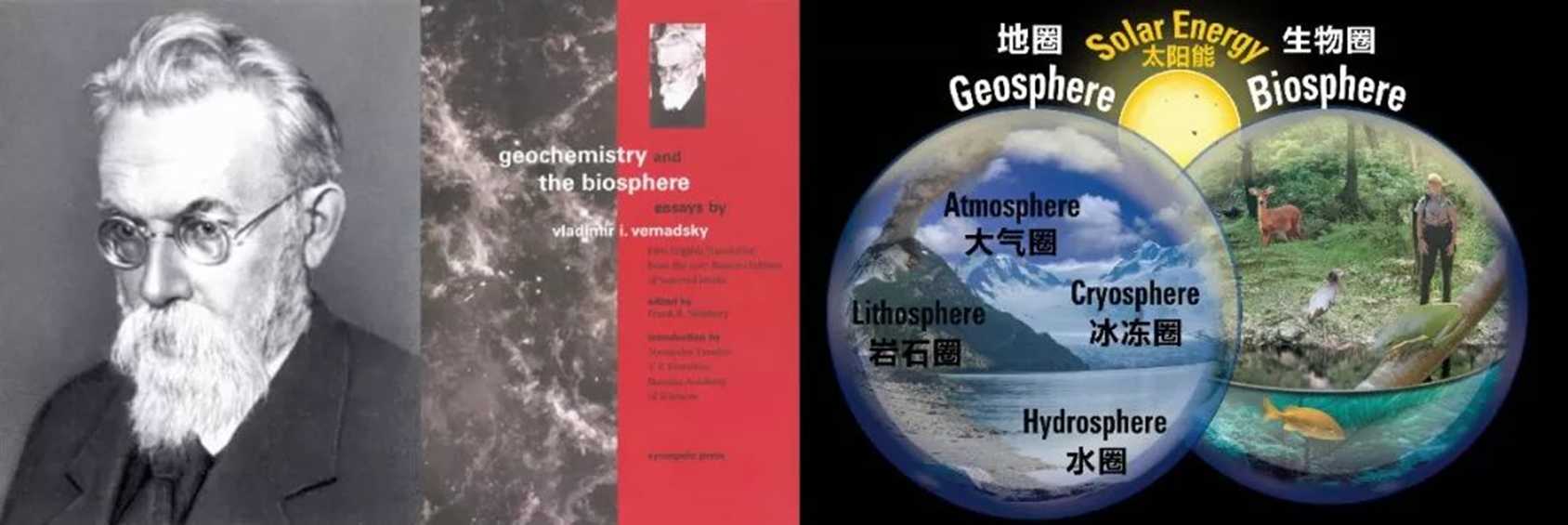

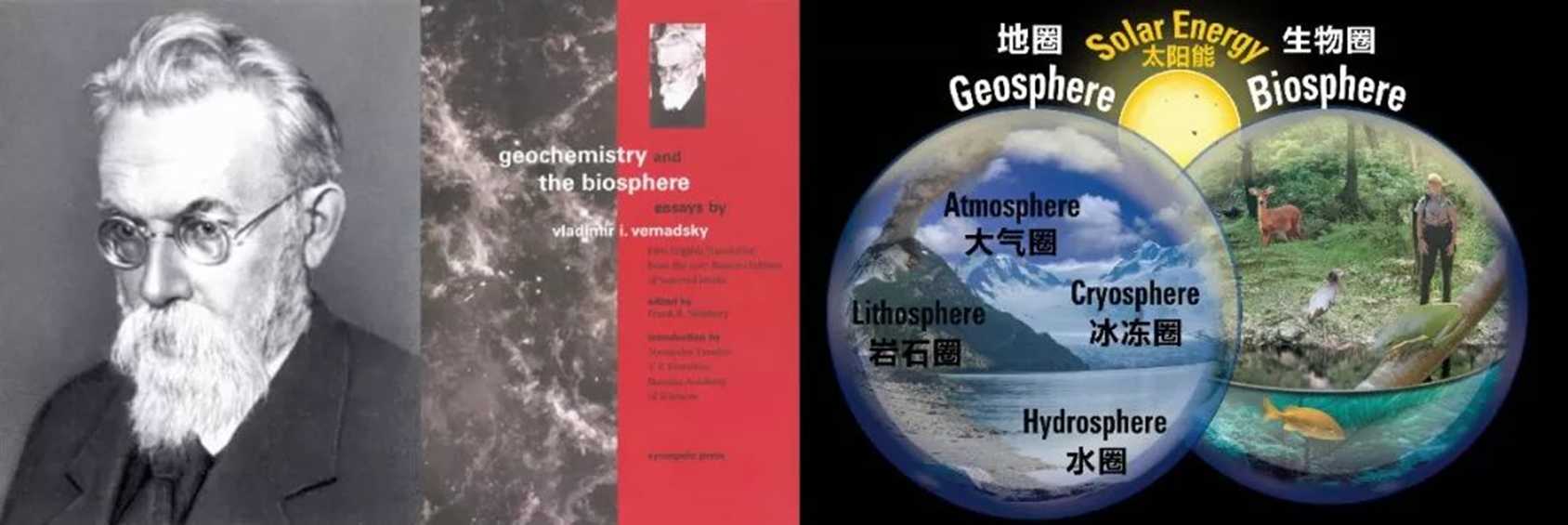

生物圈、生物地球化学的创始人,前苏联著名地球化学家维尔纳茨基(1863-1945),指出生物是地质营力的一部分,地圈与生物圈协同演化。他写到:“生命并非地表上偶然发生的外部演化。相反,它与地壳构造有着密切的关联,没有生命,地球的脸面就会失去表情,变得像月球般木然。”

维尔纳茨基及其著作

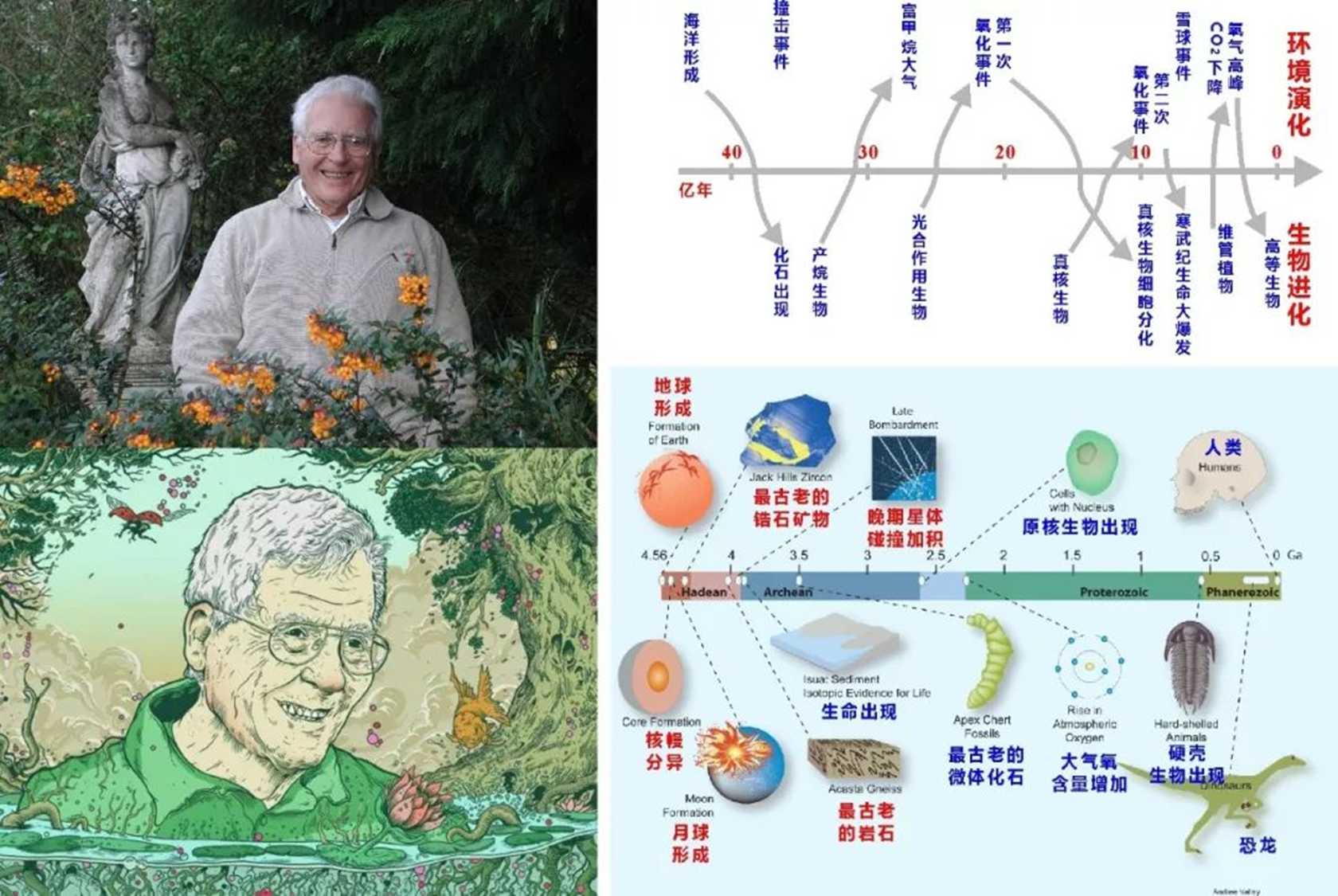

二十世纪七十年代,英国气象学家洛夫洛克认为生物与地球组成了一个类似生物的有机体,其拥有一个全球规模的自我调节系统,是一个“超级有机体”,强调生物圈对全球环境的调节作用,认为地球表面的气候和化学成分,由生物圈维持在一个最适宜生物圈的动态平衡中,并用希腊神话中大地女神“Gaia盖娅”命名这个控制系统。

洛夫洛克及地球演化简史

2, 从全球变化到地球系统科学

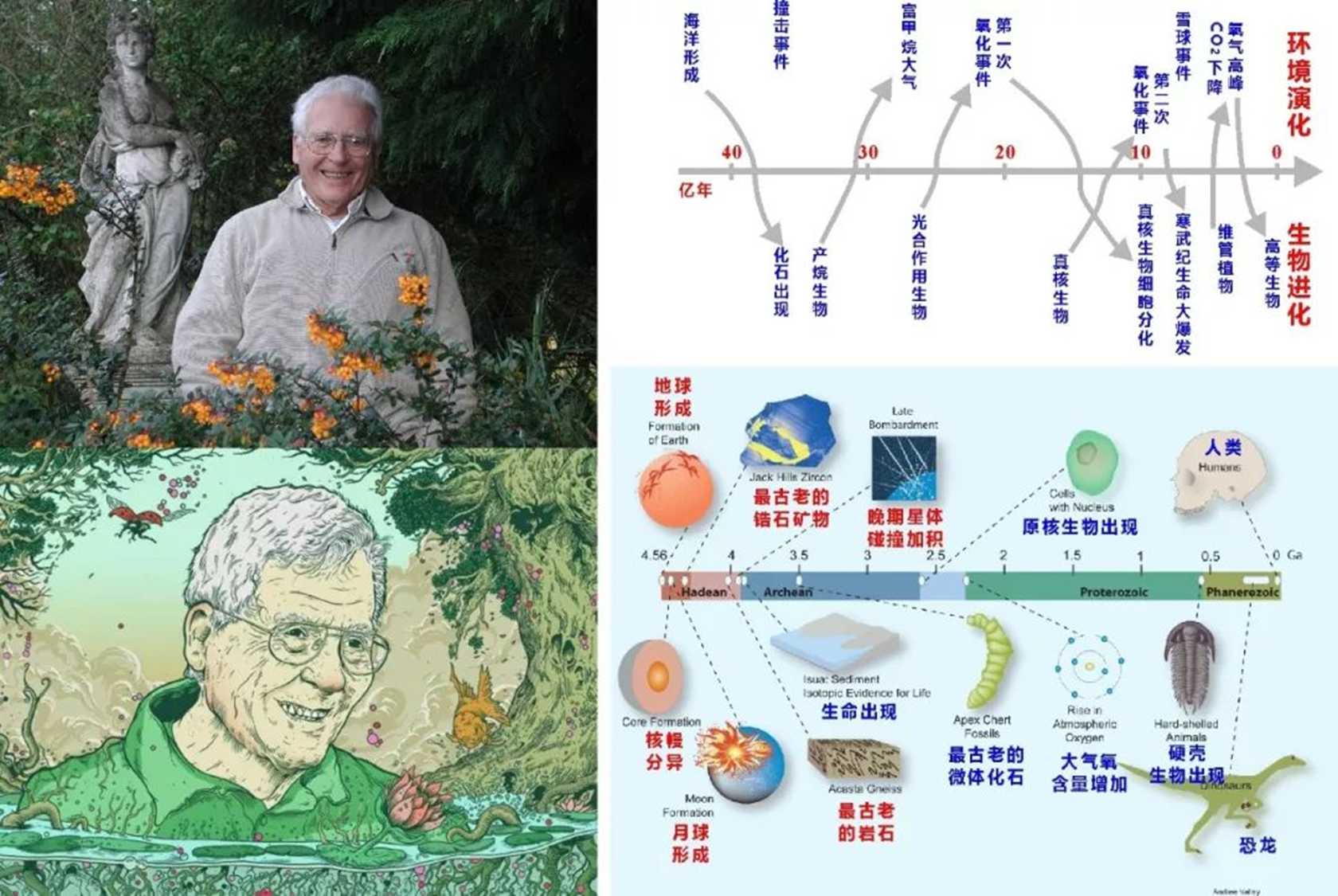

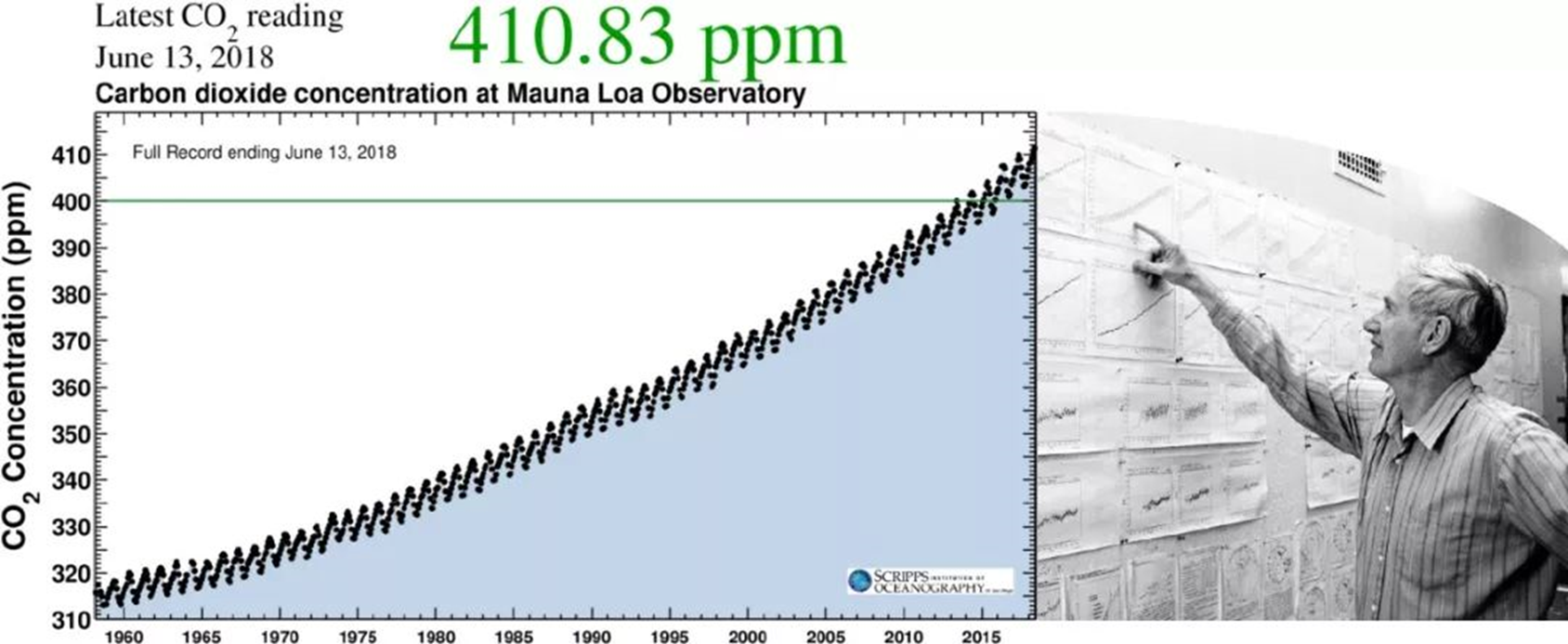

1,Keeling 曲线

美国斯克里普斯海洋研究所的Charles David Keeling于1958年,在夏威夷Mauna Loa火山顶部持续采样,检测大气CO2浓度,发现CO2浓度已经由1958年的318ppm上升到目前的411ppm,是近80万年以来CO2浓度最高值,在冰期时CO2浓度最低只有185ppm,因此这条著名的大气CO2浓度变化曲线又名“Keeling 曲线”。CO2作为最主要的温室气体,是导致全球变暖的主要原因。

David Keeling及Keeling 曲线

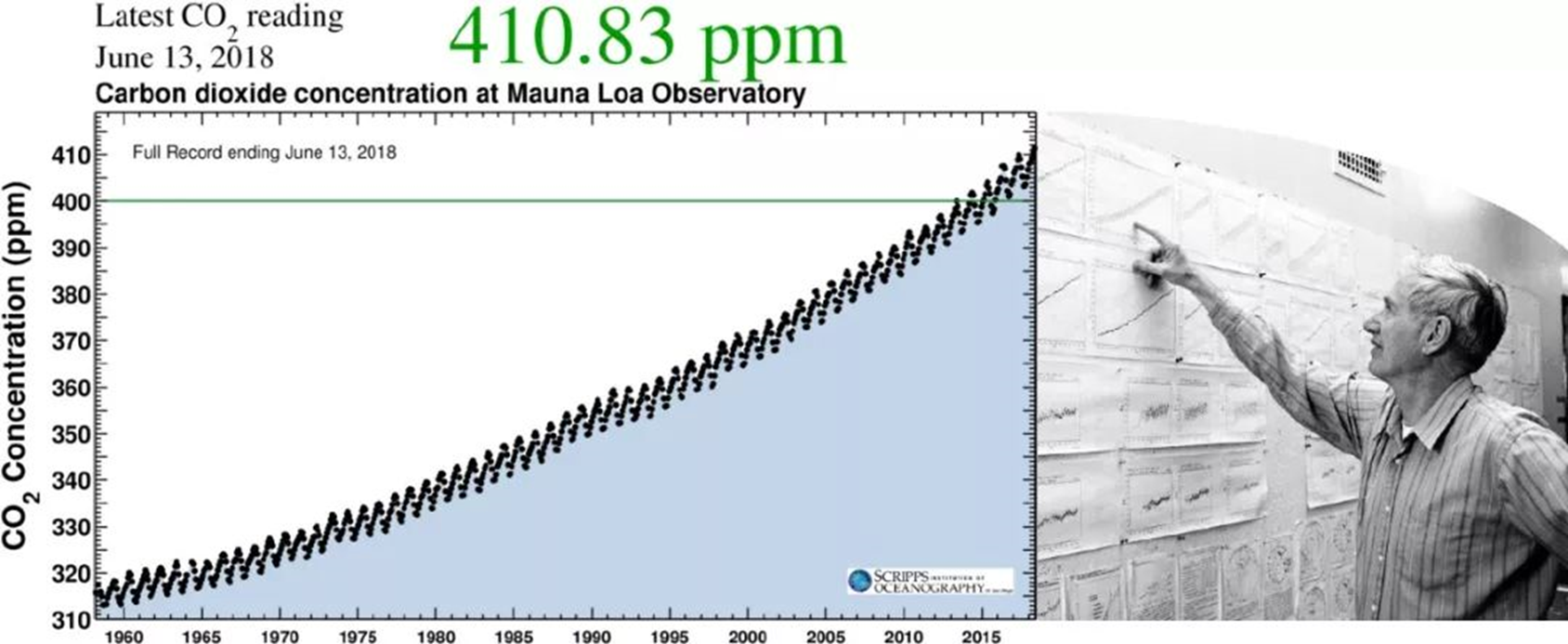

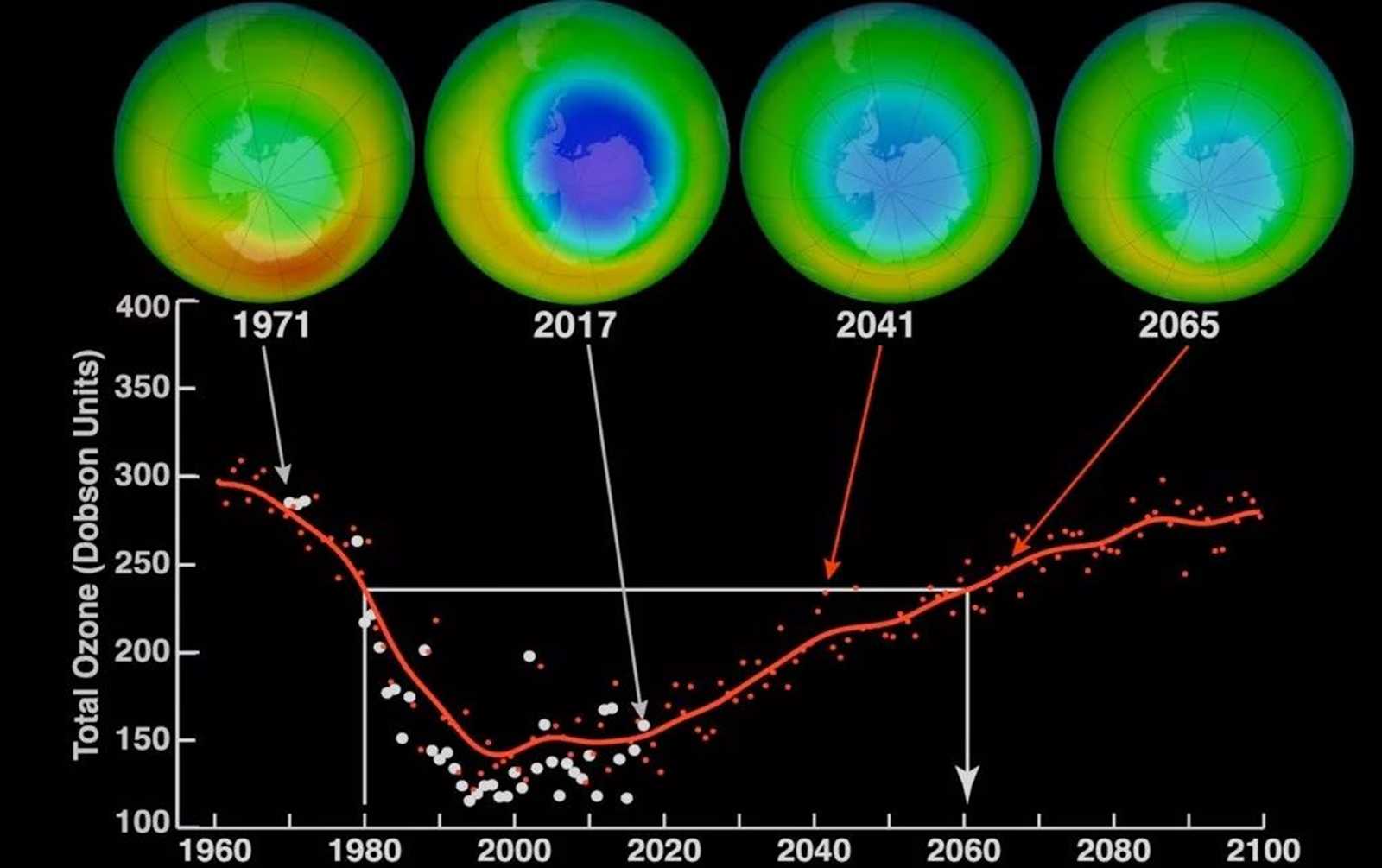

2,南极臭氧层空洞

1985年,英国科学家Farman等人总结他们在南极哈雷湾观测站自1975年来的观测结果,发现从1975年以来,南极每年早春(南极10月份)总臭氧浓度的减少超过30%,在科学界引起震惊,从而使得南极臭氧层空洞问题广受关注。1987年世界多个国家签署《蒙特利尔议定书》,1989年1月1日正式生效,1996年,氯氟烃被正式禁止生产,截至目前臭氧层已经稳定下来并逐步开始恢复。

南极臭氧层恢复图及未来趋势预测

3,“地球系统科学”名词的首次提出

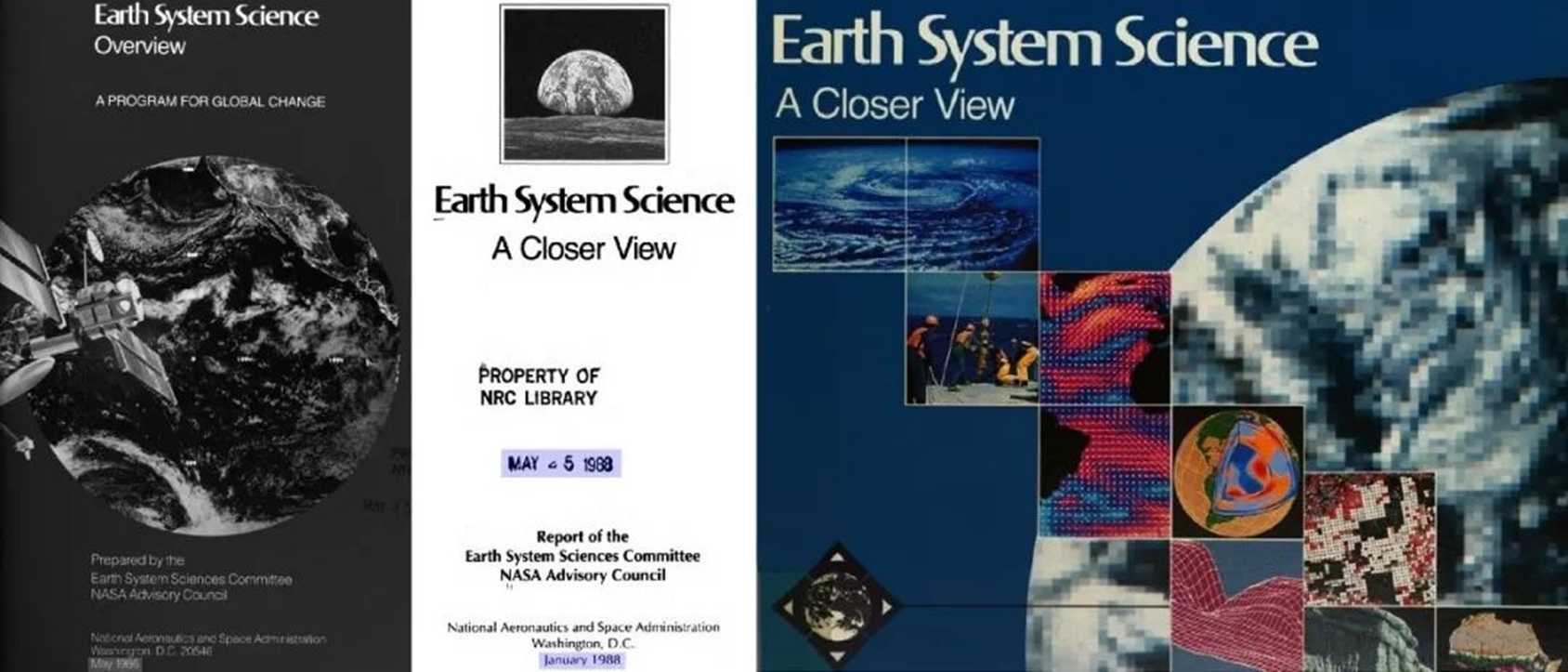

将地球作为整体、从圈层相互作用着眼的“地球系统科学”,源自“全球变化”的研究。20世纪80年代为应对“臭氧层空洞”、“温室效应”的威胁,首先由大气科学界发起,在全球范围内对碳循环等进行跨越圈层的追踪。1983年,美国国家航空航天局(NASA)建立了“地球系统科学委员会”;1986年NASA首次将地球系统科学(Earth system science)作为一个名词提出;1988年NASA出版了“Earth System Science: A Closer View",提出著名的“Bretherton图”,展示了大气、海洋、生物圈之间,在物理过程和生物地球化学循环的相互作用,标志着“地球系统科学”的起步。

“地球系统科学”名词的首次出现

3, 发展中的地球系统科学

1,国际全球变化研究计划

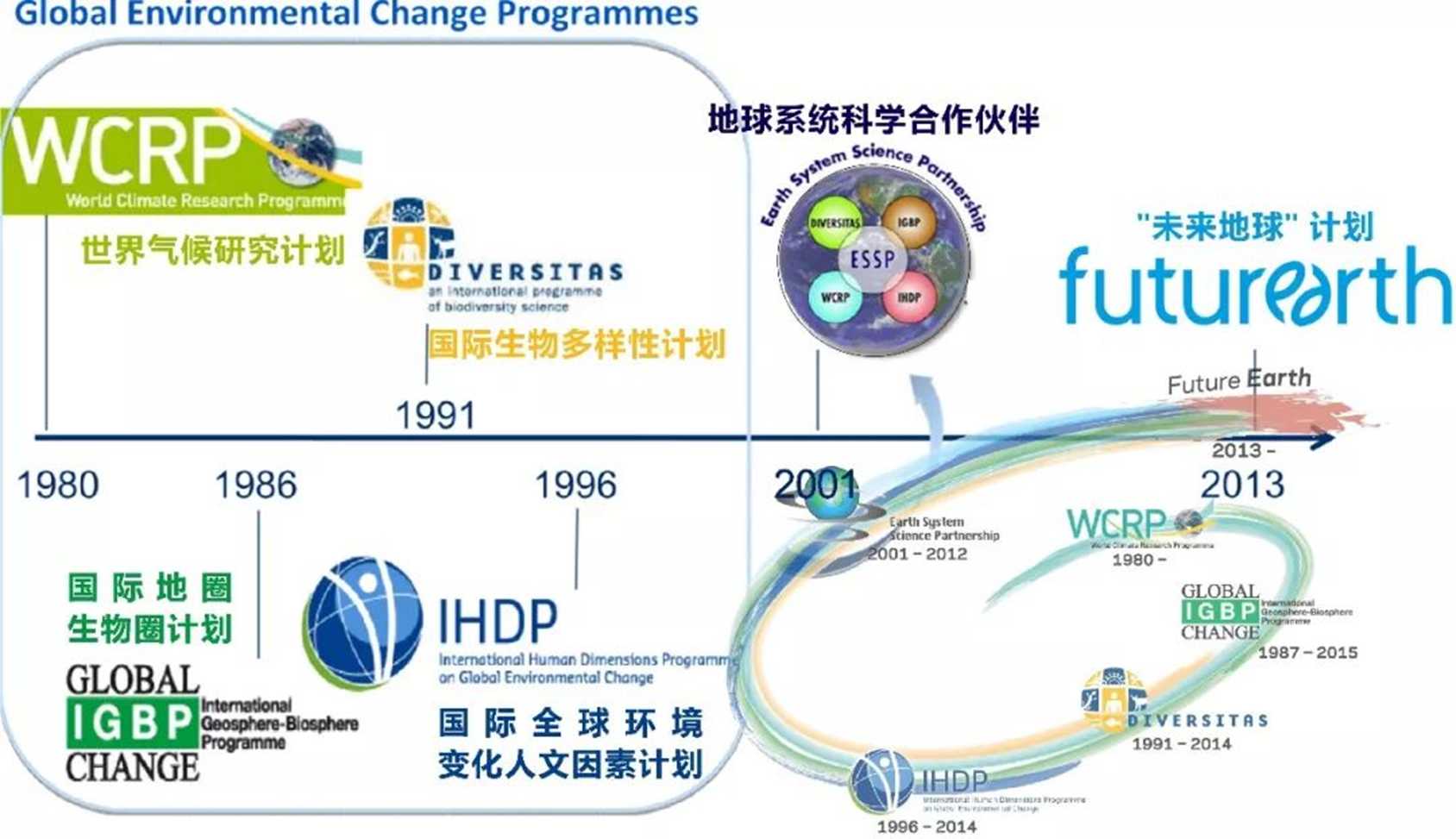

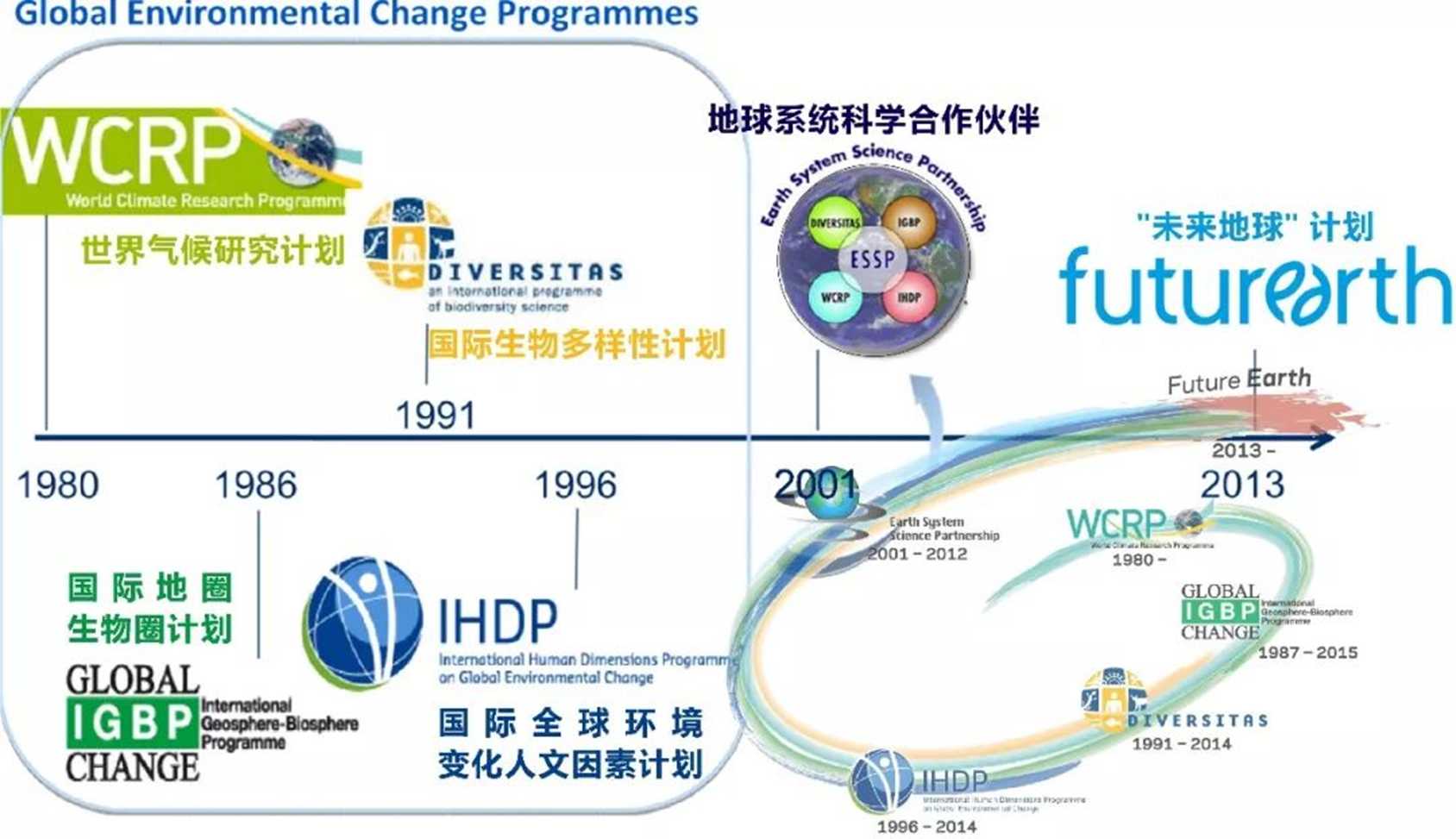

自二十世纪八十年代开始,国际科学界先后发起并组织实施了以全球变化与地球系统为研究对象,由四大研究计划组成的全球变化研究计划,即:世界气候研究计划(WCRP,World Climate Research Programme)、国际地圈生物圈计划(IGBP,International Geosphere-Biosphere Programme)、全球环境变化人文因素计划(IHDP,International Human Dimension of Global Environmental Change Programme)、生物多样性计划(DIVERSITAS)。进入新世纪,四大全球环境变化计划又联手建立了“地球系统科学联盟(ESSP)。

国际全球变化研究计划历史图解

2,未来地球计划(Future Earth)

2014年,为应对全球环境变化给各区域、国家和社会带来的挑战,加强自然科学与社会科学的沟通与合作,为全球可持续发展提供必要的理论知识、研究手段和方法,由国际科学理事会(ICSU)和国际社会科学理事会(ISSC)发起、联合国教科文组织(UNESCO)、联合国环境署(UNEP)、联合国大学(UNU)、Belmont Forum和国际全球变化研究资助机构(IGFA)等组织共同牵头,组建了为期十年的大型科学计划“未来地球计划(Future Earth)”。

未来地球计划(Future Earth)不但明确了重整国际全球变化研究组织的时间表和新的组织机构,更是为现有的国际全球变化四大计划和ESSP确定了消亡路线图和时间表。该计划旨在为全球可持续发展提供必要的关键知识,打破目前的学科壁垒,重组现有的国际科研项目与资助体制,填补全球变化研究和实践的鸿沟,使自然科学与社会科学研究成 果更积极地服务于可持续发展,以应对全球环境变化所带来的挑战。

未来地球计划(Future Earth)——全球可持续发展

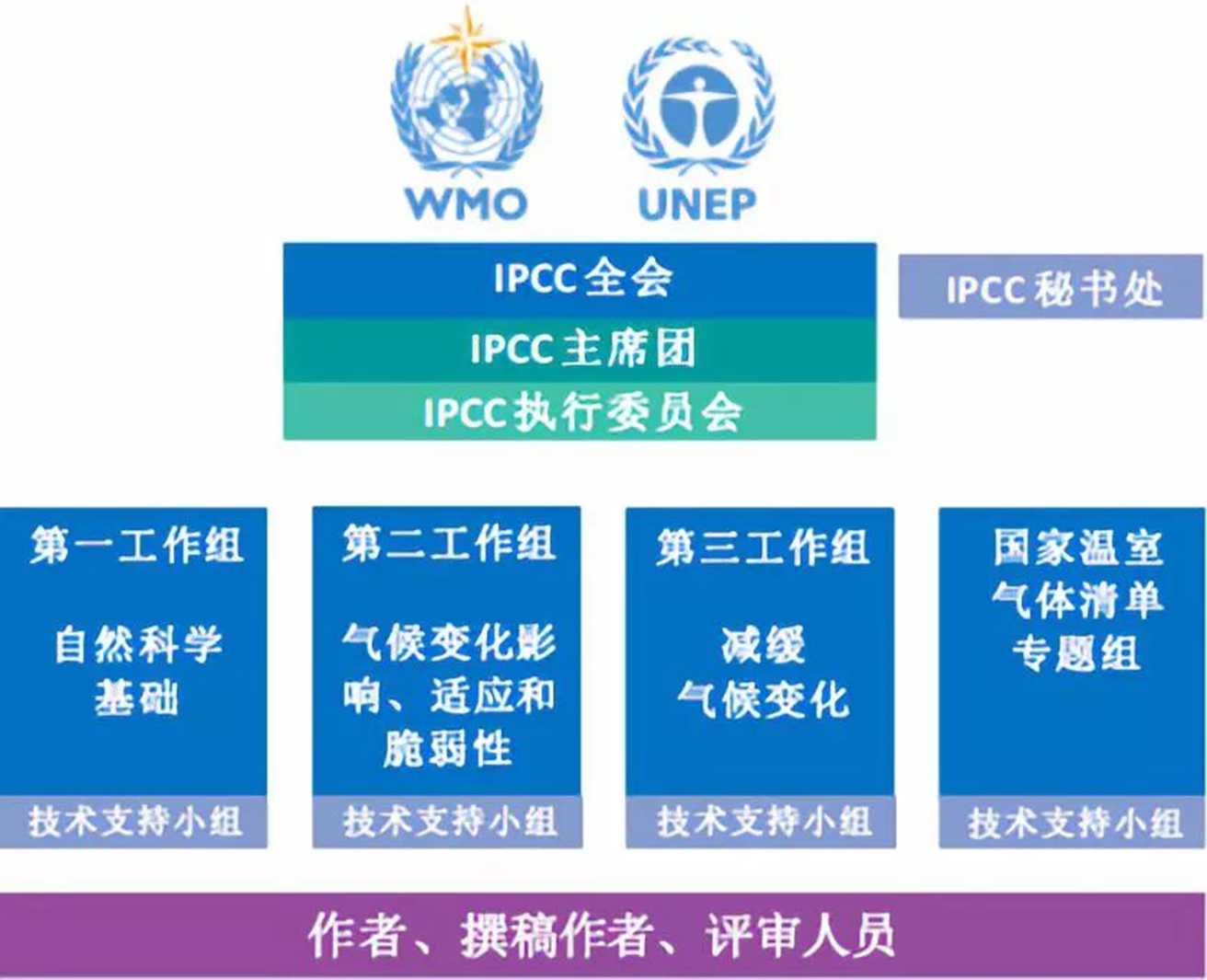

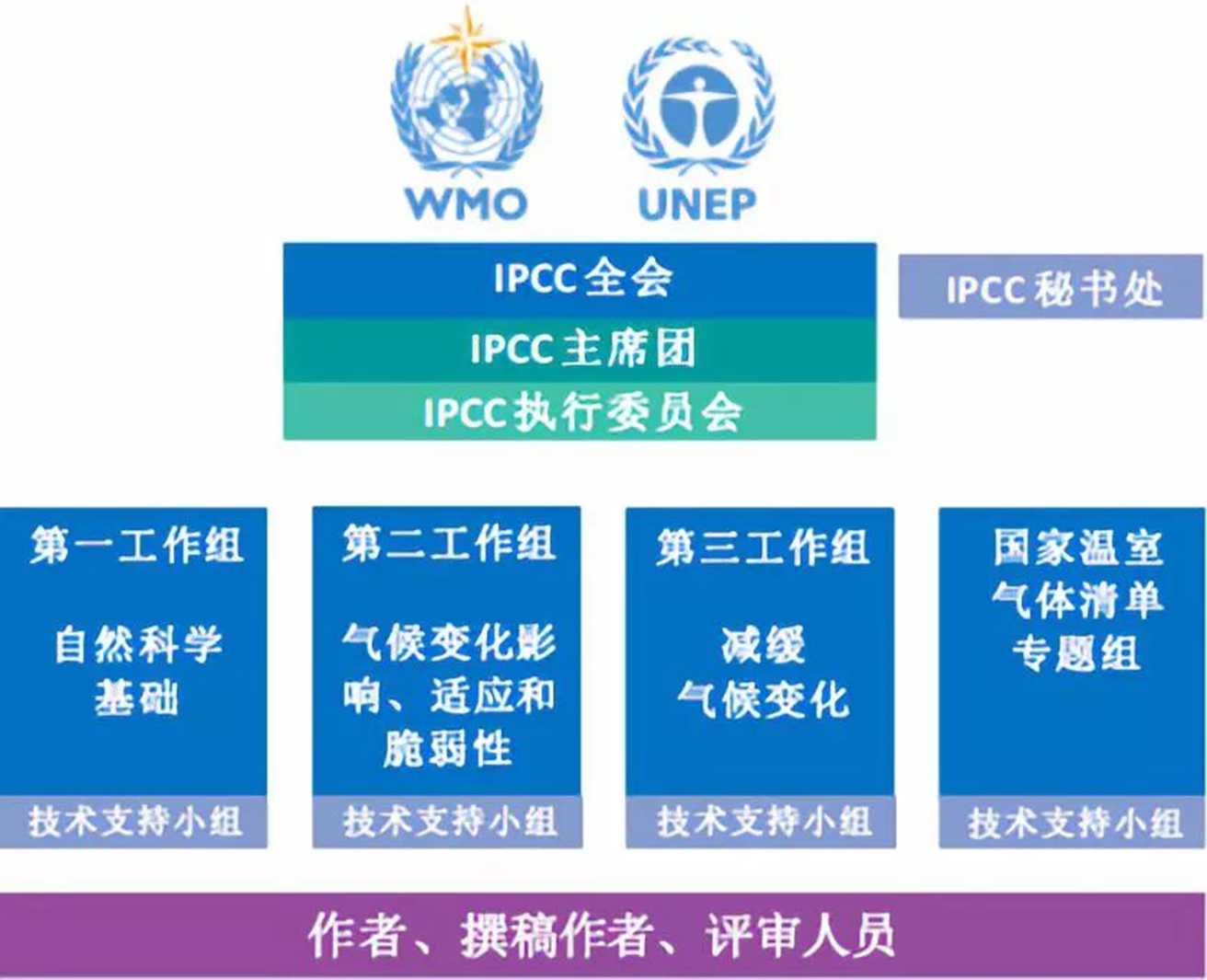

3,政府间气候变化专门委员会(IPCC)

同时也为应对全球气候变化及其对社会经济的潜在影响和人类应对策略,1988年由联合国环境规划署(UNEP)和世界气象组织(WMO)共同成立了政府间气候变化专门委员会(IPCC)。IPCC负责评审和评估全世界产生的有关认知气候变化方面的最新科学技术和社会经济文献,目前IPCC有三个工作组和一个专题组。第一工作组的主题是气候变化的自然科学基础,第二工作组 是气候变化的影响、适应和脆弱性,第三工作组是减缓气候变化。国家温室气体清单专题组的主要目标是制订和细化国家温室气体排放和清除的计算和报告方法。

IPCC运作构架

4,人类世(Anthropocene)

工业革命以来,人类活动已经逐渐成为主要的地质营力。农业耕作、城镇化以及道路交通等建设大大改变了原有的地表形态;化石燃料燃烧排放的温室气体,改变大气圈的化学组成,对气候系统造成了显著影响。自1970年来,世界人口从37亿人增长到76亿人;全球CO2排放量从149亿吨增长到368亿吨;由大气CO2升高导致的海洋酸化,导致了近海生态系统发生了退化,尤其是造礁珊瑚;全球地表温度增加了约0.97度;海表面温度增加了约0.6度;每十年,北极海冰消融约13.2%;全球海平面上升了14.4cm。我们比1970年,多生产了约15倍的塑料制品,海洋中共累积了约1.5亿吨的塑料垃圾。地球已逐渐进入新的地质时代——“人类世”(Anthropocene)。2015年12月,全球197个国家在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》,决定共同减少全球碳排放,应对全球气候变暖。此时地球系统科学已经牢牢地扎根在应对全球环境变化的社会需求和地球与生命科学相结合的基础之上。

5,横跨时空的地球系统科学

2001年,英、美两国的地质学会在爱丁堡联合举办了“地球系统过程(Earth System Process)”国际大会,将“全球变化”的概念上推了几十亿年,从太古代光合作用的起源,一直到近代暖池演变的气候效应。与“全球变化”不同,这里说的“地球系统科学”不但穿越圈层,而且横跨时空,将“全球变化”的概念应用于地质演变,在探索圈层相互作用的同时,研究时间和空间不同尺度的变化过程,揭示不同尺度过程的驱动机制和相互关系。地球系统概念进入地质科学,不但是全球变化研究圈层相互作用在时间上的延伸,更标志着地质科学进入集成研究的新时期。